मदन मोहन मंदिर की स्थापना काल क्या है तथा कितने दिनों में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, इन तिथियों की जानकारी स्पष्टतः मंदिर में रखे शिलापट में उत्कीर्ण शिलालेख से मिलती है। यह शिलालेख प्रवेश द्वार के ठीक सामने मंदिर के चबूतरे पर गर्भगृह की दीवाल के दक्षिणी भाग में रखा देखा जा सकता है। दो शिलालेखों में ये तथ्य लिखे मिलते हैं। इनके अतिरिक्त गर्भ-गृह के दरवाजे पर उत्कीर्ण दिन-तारीख तथा राजा द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र जो लक्ष्मीनारायण तिवारी को प्राप्त हुआ था, साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। इन्हीं आधारी तथ्यों का उल्लेख विभिन्न पुस्तकों में भी दिखाई पड़ता है जैसे-डिस्ट्रिकट गजेटियर, रांची मुण्डाज एण्ड देयर कन्ट्री, बिहार थ्रू एजेज, छोटानागपुर का इतिहास, लिस्ट ऑफ मोनुमेंटस इन दि छोटानागपुर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक और झारखण्ड की रूपरेखा तथा झारखण्ड का भूगोल आदि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं।

"श्री राम राज्य।

संवत सत्रह सइ बाइस।

बैशाखख सुदि दशमी रजनीश।।

श्री रघुनाथ नरेश विराज ।

लक्ष्मी नारायण ईश्वर माठसाज।"

श्री मदन मोहन जी

“शुभ संवत 1722 समय वैसाख सुदी दशमी 10 के श्री श्री मदन मोहनक शुभा दावा देयाल श्री संवत 1725 समय सावन सुदी दशमी 10 के दरवाजा और छरदेवाली दावा देल तैयार भेल संवत 1739 तेकर लगीत भेल रूपैया 14001 चौदह हजार एक रूपैया। ताकर हिन्दू मठ दरयाज छारदेयाली ढहायाय से गाइक रक्त पीयय ब्रह्मण मारलेक हत्या गुरू मारलेक हत्या ताकर हए।

मुसलमान मय मठ दरयाज छारदेवाली ढाहायाय से सूअर खाए आखुर मारलक ओ पीरक धारा शुअर कहरा डारलक दोष तेहि-मुसलमानक (हए) तेयारी लक्ष्मीनारायण भगवत इ विनति लिखाय राखल हय।

कारीगर अनिरूद्ध विनती साँच हय।"

उपर्युक्त पंक्तियों की सरल व्याख्या आवश्यक है। शिलालेख में "श्री राम राज्य" लिखने का तात्पर्य आरंभिक संबोधन तो माना जा सकता है लेकिन यह भी संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण औरंगजेब काल में भी निर्विघ्न संपन्न होना। निश्चय ही बोड़ेया और आस-पास का वातावरण शांतिपूर्ण रहा होगा। नागवंशी राजा का काल मुगल सल्तनत के आतंक से दूर रहा होगा और यहाँ मंदिर निर्माण में पंडित श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी को निष्कलंक, निष्कंटक और निश्शंक व विमल परिवेश मिला होगा।

आगे यह लिखा गया है कि मंदिर की नीव का शुभारंभ संवत 1722 (1665 ई.) के वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को किया गया। इस अवसर पर राजा रघुनाथ शाही उपस्थित थे। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने नीव रखी।

दूसरे शिलालेख में यह स्पष्ट किया गया है कि मदन मोहन मंदिर की नीव 1722 संवत (1665 ई.) में वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी को रखी गयी थी। संवत 1725 (1668 ई.) के श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को अर्थात् तीन वर्ष तीन माह के बाद चारदीवारी एवं दरवाजे की नींव रखी गयी थी। मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ संवत 1739 (1682 ई.) में। अर्थात् मंदिर को बनकर पूर्ण होने में कुल सत्रह वर्ष लगे। कहीं-कहीं इस लेखन का यह अर्थ निकाला गया है कि मंदिर का निर्माण तीन वर्ष में पूरा हो गया जबकि चारदीवारी पूर्ण होने में 14 वर्ष लगे। लेकिन ठीक से शिलालेख पढ़ें तो अर्थ स्पष्ट है कि 1665 में मंदिर की नींव पडी, 1668 में चारदीवारी की नींव पडी और 1672 ई. में ये सब पूर्ण हुए। मंदिर के निर्माण में कुल 14001 (चौदह हजार एक रूपये) की लागत आयी।

शिलालेख की आगे की पंक्तियों से यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन हिन्दुस्तान के शासक औरंगजेब की कट्टर धर्मांधता से मंदिर निर्माता लक्ष्मी नारायण तिवारी जरूर परेशान हुए होंगे। उनके मन में मंदिर को क्षति पहुँचाने की शंका अवश्य उत्पन्न हई होगी। यही कारण है कि उन्होंने शिलालेख में शपथ लिखवाया कि जो कोई भी हिंदू मंदिर के दरवाजे और चारदीवारी को किसी भी प्रकार से ढाहने का अर्थात नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करेगा उसे गाय के रक्त पान का, ब्राह्मण हत्या का और गुरू की हत्या का पाप लगेगा।

आगर कोई मुसलमान होकर मंदिर के दरवाजे, चारदीवारी को ढाहने का या किसी तरह के नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेगा तो उसे सूअर खाने का, आखुर (सुअर) मारने का और किसी पीर की थाली में सूअर माँस परोसने का घोर पाप लगेगा। यह निवेदन लक्ष्मी नारायण तिवारी ने लिखवाया है। मंदिर का कारीगर अनिरूद्ध भी कहते हैं कि यह लिखा सत्य है।

इस प्रकार शिलालेखों में अंकित तिथियों से ज्ञात होता है कि मदन मोहन मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह औरंगजेब का शासन काल था तथा छोटानागपुर में इस समय राजा रघुनाथ शाही विराजमान थे। नागवंशी राजाओं की राजधानी इस समय खुखरा से ढोइसा गढ़ में स्थापित की जा चुकी थी।

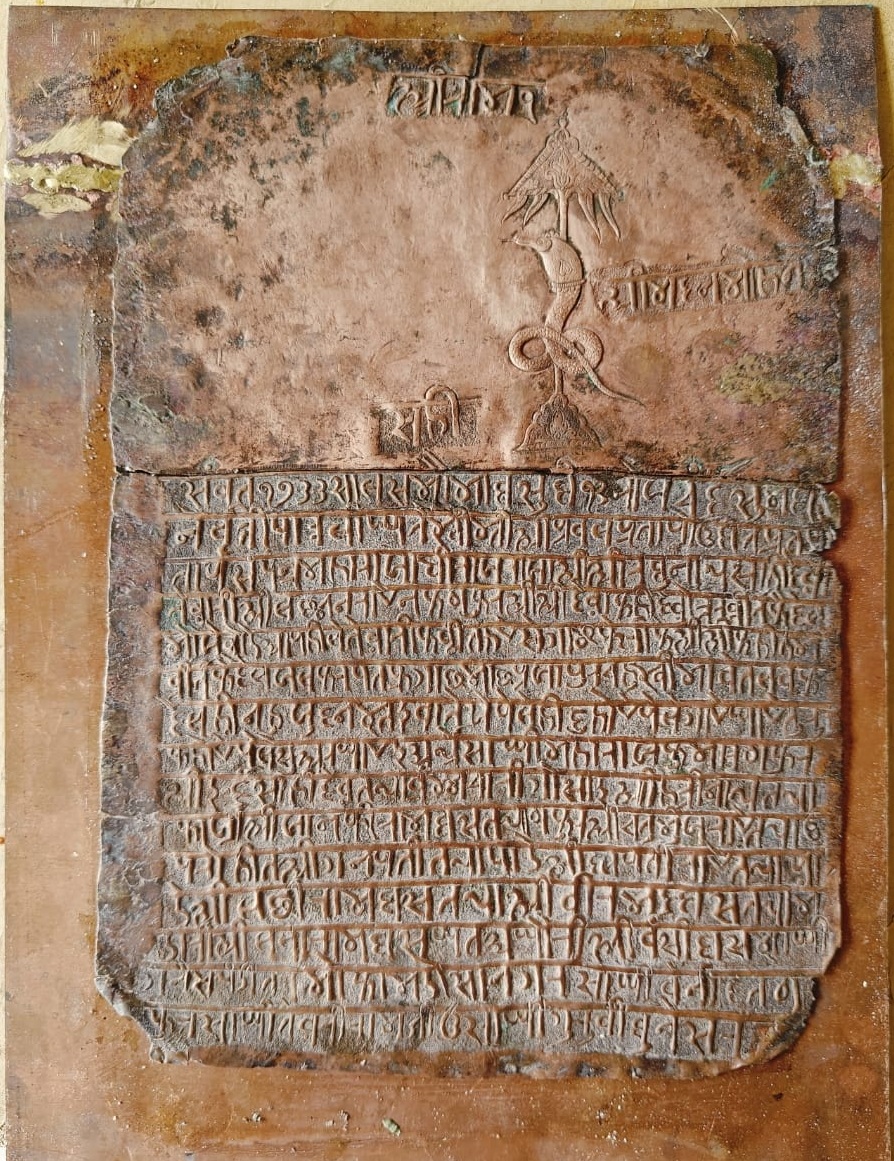

इस प्रसंग में लक्ष्मी नारायण तिवारी को राजा द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र का उल्लेख करना आवश्यक है। ताम्रपत्र अभी भी बोड़ेया के तिवारी परिवार में उपलब्ध है। यह अभी दो टुकड़ों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत है ताम्रपत्र में उल्लेखित पंक्तियों का हू-ब-हू अनुकृति या प्रतिलिपि

"श्री राम

नागवंशी राजाओं की खुदी हुई राजमुहर मुहर की बगल में लिखा है श्री मदन मोहन

संवत 1733 साल समै माघ सुदी 13 रोज सुभदी न व्रीत पत्र लीखते भसोसती श्री प्रबल प्रतापों उदीत परताप ताप सम्पन्न महाराजाधीराज श्री रघुनाथ शाहीदेव तेवारी श्री लक्ष्मी न्याराऐनक ठाकुर श्री श्री देवा कही देवोत्रव्रीत के देल मौजा बोड़ेया पहिले तेवारीक ब्रीत हए से गाँव फेरीक श्री श्री कही हम व्रीति के देल जलकर पतकर गाछ माछ प्रजा पुर चतुर सीमा बेतलव के देल देल दीनहुजुदन समस्त बाते जे पेल हीन्दु होएपेले तो गाए खाए तुरूक होएपेले सुअर खाए इअथे साख्खी महाराज कुमार ठाकुर श्री इन्दु साही ब्रह्मचारी गोसाई श्री हरीनाथ तथा काजी श्री जानकी रामदास तथा ठाकुर श्री चतुरभुज राय तथा श्री पुरोहित गनपति तथा पंडे श्री बलपति राय तथा पान्डे श्री लक्ष्मी रामदास तथा बीरभद्र दास तथा भंडारी श्री लालराय दास खात अखौरी श्री वंशीदास साखी गणेश पंडित मोकाम डोइसानगर साखी बेनीदत्त ठाकुर साखी तेवारी रामजीठ साखी गुरू विधनेश।"

उपर्युक्त ताम्रलिपि का अर्थ निम्नवत है:

संवत 1733 (1682 ई.) के माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के शुभ दिन में यह वृत्तिपत्र लिखा जा रहा है कि प्रबल प्रतापी महाराजा श्री रघुनाथ शाही ने श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी के ठाकुर श्री को श्री देवता कहकर देवोत्तर में पूर्व से प्राप्त बोड़ेया ग्राम तिवारी जी की वृत्ति है जिसे फिर से वृत्ति (भरण-पोषण हेतु धन) के रूप में जल, वृक्ष, प्रजा, गाँव के चारो सीमा तक बिना मांगे प्रदान किया। दिये हुए सभी बातों से कोइ मना करे तो हिन्दु को गौ खाने के तथा मुसलमान को सूअर खाने के समान होगा। इसमें साक्षी हैं महाराज कुमार ठाकुर इंदु शाही, ब्रह्मचारी गोसाई श्री हरिनाथ तथा काजी और श्री जानकी राम दास, ठाकुर श्री चतुर्भुज राय, पुरोहित श्री गणपति, पांडे श्री बलपति राय, पांडे श्री लक्ष्मी राम दास, वीरभद्र दास, भंडारी श्री लाल राय दास, पत्र अखौरी श्री वंशीदास, साक्षी गणेश पंडित ग्राम डोइसानगर, साक्षी बेनीदत्त ठाकुर, साक्षी तेवारी रामजीठ, साक्षी गुरू विघ्नेश।

यह ताम्र पत्र महाराजा ने लक्ष्मीनारायण तिवारी को उस समय सौंपा था जब मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। इस ताम्र पत्र प्राप्ति के छः वर्ष उपरांत मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था। यह भी प्रमाणित होता है कि लक्ष्मीनारायण तिवारी का संपर्क राजाओं से था और राजाओं को यहाँ के मंदिर निर्माण की सूचना थी।

नागवंशी राजाओं का काल देखा जाए तो 45वें राजा दुर्जनशाल ने डोइसा में राजधानी बसायी थी। इनका राजकाल था 1550 ई. से 1590 ई. तक। इसके वाद 48वें राजा के रूप में रामशाह 1646 ई. से 1670 ई. तक रहे। यहाँ 1665 ई. में मंदिर का निर्माण आरम्भ हुआ था। 49वें राजा थे रघुनाथ शाही जिनका राजकाल था 1671 ई. से 1706 ई.। इसी समय 1682 ई. में मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था ।

मदन मोहन मंदिर की भव्यता का आभास इसके आकार के विवरण से ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत है क्रमशः चारदीवारी या परकोटे, प्रवेश द्वार, चबूतरा, गर्भगृह, गर्भगृह का द्वार, गुम्बद आदि का विवरण :

चबूतरे के मध्य भाग में तीन ओर स्तंभों से घिरा गर्भगृह है। इस गर्भगृह को बाहर से मापने पर पूरब पश्चिम लम्बाई 21 फीट 5 इंच है तथा उत्तर - दक्षिण चौड़ाई 17 फीट है। गर्भगृह के भीतरी भाग की लंबाई उत्तर -दक्षिण 7 फीट और पूरब पश्चिम 6'10" है अर्थात् लगभग वर्गाकार है। इसी वर्गाकार गर्भगृह में सिंहासन पर राधा-कृष्ण अर्थात् मदन मोहन स्वामी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। भगवान मदन मोहन स्वामी राधा रानी के साथ बाँसुरी बजाते हुए दृश्य में विराजते हैं। साथ में यहाँ सीता-राम की मूर्तियाँ भी रखी गयी थीं; अब ये नहीं हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार में बायीं ओर श्री गणेश जी की मूर्ति उकेरी हुई है, प्रतिदिन इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है।

गर्भगृह का दरवाजा : मंदिर का गर्भगृह पूर्वाभिमुख है। इस गर्भगृह के दरवाजे और चौखट लकड़ी के बने हैं। चौखट की ऊँचाई 4 फीट 11 ईंच है तथा चौड़ाई 2 फीट 3 इंच है। दरवाजे के ऊपर चौखट में कपाट बनवाने वाले का नाम तथा तिथि अंकित है। लिखा है:

"संवत 1722 कार्तीक सुदी पंचमी वृहस्पतिवार के इस्वरक कपाट बन बनवावल तेवारी लक्ष्मी नारायण"

अर्थात् 1665 ई. को कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन वृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण तिवारी ने यह कपाट बनवाया।

चौखटें एवं दोनो दरवाजे कलापूर्ण खुदाई से तथा लकड़ी पर तराशे गए सुन्दर पुष्पों के चित्रों से अत्यंत आकर्षक लगते हैं। दोनो कपाट 28 वर्गाकार भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक भाग में तीन-तीन कमल फूल खुदे हुए हैं।

एक कपाट पर श्री जगन्नाथ जी की तथा दूसरे कपाट पर सुभद्रा जी की छवि खुदी गई है। एक कपाट पर चार हाथियों के चित्र की खुदाई की गयी है जो क्रमशः छोटे से बड़े होते गये हैं। इन चित्रों के उपर एक बड़ा जानवर का चित्र खुदा हुआ है जो प्रतीत होता है कि नीचे के हाथियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा जा रहा है। श्री जगन्नाथ जी वाले कपाट में एक खड़ी स्त्री का चित्र है जिसके दाहिने हाथ में चंवर है जो उपर उठाई हुई है। उस स्त्री के बाएँ कंधे पर धनुष है। स्त्री को चित्र में आभूषणों से भरा हुआ दिखाया गया है। वह स्त्री निर्भय मुद्रा में खड़ी चित्रित है। इस निर्भिक स्त्री के सम्मुख एक विचित्र चौपाया जानवर उकेरा गया है जिसका पिछला एक पैर घोड़े का है और दूसरा पैर हाथी का है। सामने के दोनों पैरों में से एक पैर धरती पर है तो दूसरा पैर उर्ध्व गदा के उपर है। इस चौपाये जानवर का मुख तोते का है तथा मस्तक पर मुर्गे की कलगी बनी हुई है।

पुरातात्विक विश्लेषक इस विचित्र दृश्यावली की व्याख्या निम्नवत करते हैं- स्त्री का चित्र आदि शक्ति का प्रतीक है। स्त्री सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। उसके हाथ में चवँर का होना सेवा और भक्ति का प्रतीक है जबकि कंधे पर धनुष का होना इस तथ्य का संकेत है कि स्त्री भी समय पर अत्याचारियों का वध कर सकती है। विचित्र प्रकार के चौपाया के हस्तिपद का अर्थ है मद और अहंकार तथा अश्वपद का तात्पर्य है चंचलता और कामुकता। सामने के दानो पैरों में एक गदा पर होना यह इंगित करता है कि समय पर शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा दूसरे पैर का पृथ्वी पर होना यह संकेत करता है कि यद्यपि कलियुग में धर्माचरण कम एवं पापाचार अधिक होगा तथापि मानव जीवन की रक्षा महाशक्ति अवश्य करेगी। रख रखाव की कमी के कारण इसके कुछ अंश टूटने व उखड़ने लगे हैं।

चबूतरे से 22 फीट की ऊँचाई के बाद शिखर का निर्माण आरम्भहुआ है। यह शिखर 13 फीट 5 ईंच की ऊँचाई पर समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर शिखरध्वज रोपण के लिए कलश आदि बनाए गए हैं जो कमल फूल पर रखे गए हैं। ये सभी संभवतः ग्रेनाइट पत्थर के ही निर्मित हैं। शिखर के ऊपर की आकृति अर्थात् कमल पंखुडियों की संरचना से लेकर ऊपर के विष्णुचक्र तक की ऊँचाई 7 फीट 2 इंच है।

इस विष्णुचक्र के साथ सदैव विष्णुध्वज फहराया जाता है। मंदिर के शिखर के सामने दो छोटे-छोटे और विष्णुचक्र लगे हैं जिनके साथ भी ध्वजाएँ लगाई जाती हैं। मंदिर शिखर पर कुल तीन ध्वजाएँ सदैव लहराती रहती हैं। विष्णुध्वज त्रिकोणात्मक लाल या पीत रंग में होता है। इस प्रकार मंदिर की ऊँचाई घरती से विष्णुचक्र तक 44 फीट 10 ईंच है।

पनसोखा / जलोच्छ्वास मंदिर का निर्मित क्षेत्रफल 1140 वर्ग फीट है। वर्षा का जल इसकी छत पर एवं शिखर पर से एकत्र होकर काफी मात्रा में जमा होकर मंदिर परिसर को जलप्लावित कर देगा, इसकी चिंता आज से साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व मंदिर निर्माण काल में निर्माता एवं कारीगरों को थी। अतः जल छाजन प्रक्रिया हमारे देश में कोई नई पद्धति नहीं है। मंदिर के ईशान कोण में छत देखने से एक पत्थर निर्मित जलहरी दिखाई देती है। छत के एवं शिखर के सम्पूर्ण वर्षा जल का निकास इसी के माध्यम से होता है। इसके ठीक नीचे इसी कोण पर एक वर्गाकार 7 फीट 4" लम्बा एवं चौड़ा पत्थर निर्मित पनसोखा विद्यमान है। छत का सम्पूर्ण जल इसी में गिरता है जिससे जलोच्छ्वास की क्रिया सम्पन्न होती है। यह पनसोखा इसलिए आश्चर्य का विषय है कि आज तक किसी ने भी इसे किसी भी परिस्थिति में मूसलाधार वृष्टि काल में भी, कभी भरा हुआ नहीं देखा है। आज के जल अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के लिए निश्चय ही यह विधि अनुकरणीय हो सकती है।

मंदिर परिसर में पूर्वी चारदीवार के निकट एक जलकूप का निर्माण कराया गया है। लेकिन इसका निर्माण लक्ष्मीनारायण तिवारी के वंशज श्री शरण नारायण तिवारी द्वारा कराया गया है। कुएँ में सदैव जल मौजूद रहता है। यह कभी सूखता नहीं। आस-पड़ोस के सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। कुएँ के चबूतरे में स्पष्ट लिखा है -

श्री गणेशाय नमः, मदन मोहन मंदिर कआँ निर्माण श्री शरण नारायण तिवारी, सन 13.5.1928 यह कुआँ इस तिथि के अनुसार आज से 86 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था।

किसी भी मंदिर में स्थापित आकृति, मूर्ति या प्रतिमा को विग्रह कहा जाता है। मदन मोहन मंदिर में राधा कृष्ण का विग्रह है। कहा जाता है कि यह विग्रह आरंभ में आष्टधातु का था जिसमें एक की चोरी ही गयी थी। ये मूर्तियाँ 45-45 सेर की थी। श्री कृष्ण जी की मूर्ति की चोरी हुई थी और राधाजी का विग्रह अकेला रह गया था। यह चोरी 5 सितम्बर 1953 को हुई थी। बिना कृष्ण के राधा की पूजा नहीं की जा सकती थी अतः पाँच वर्षों के बाद राँची नगर के एक स्वर्णकार से श्री कृष्ण की पीतल की मूर्ति बनवायी गयी और स्थापित की गयी थी। दूसरी बार मंदिर में जब चोरी हुई तब अष्टधातु के राधारानी की मूर्ति को चोर ले गये तथा श्री कृष्ण की मूर्ति खंडित कर निकट के नदी में फेंक दिया था। यह खण्डित मूर्ति तब से राँची के मालगोदाम में जमा है। 1959 में दूसरी चोरी के बाद 1960 में राँची के श्री गंगा प्रसाद बुधिया ने संगमरमर की राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनवाकर इस मंदिर में प्रतिस्थापित करवायी थी। 1975 के आसपास 1959 में चोरी की गयी अष्टधातु की राधारानी की मूर्ति पोटपोटो नदी में बालू खुदाई के दरम्यान मिली। यह मूर्ति भी खण्डित अवस्था में थी। लोगों ने इसे पुनः मंदिर में रख दिया जो आज तक मौजूद है। खण्डित होने के कारण इस मूर्ती की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। 1980 में इस मंदिर में संगमरमर की मूर्तियों की जगह पीतल की मूर्तियाँ स्थापित की गयी। 1980 से पूर्व मंदिर में पूर्व से मौजूद श्री सीता-राम की मूर्ती चोरी हो गयी थी जिसका कोई पता नहीं चल पाया। इस चोरी के बाद आज तक मंदिर में श्री सीता राम की मूर्ती स्थापित नहीं की गयी। पहले इसी मूर्ती के कारण राम-नवमी की पूजा भी इस मंदिर प्रांगण में धूमधाम से की जाती थी किन्तु इस चोरी के बाद रामनवमी की पूजा बंद हो गयी।

1980 में स्थापित मदन मोहन की युगल मूर्ति बहुत ही मनोरम थी। विशेष पूजन के अवसर पर मूर्तियों को वस्त्राभूषणों से सजाया जाता तो पीतल की चमकदार मूर्ति अनुपम, नैसर्गिक और प्रमोदक छटा से आह्लादित करने वाली प्रतीत होने लगती। इन सुन्दर मूर्तियों की भी चोरी 6 दिसम्बर 2013 के दिन हो गयी। आज तक इन मूर्तियों का कोई पता नहीं मिल सका है। ग्रामवासी बनारस से नयी युगल मूर्ति श्री मदन मोहन और श्री राधा रानी की लेकर आये हैं। इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा का आयोजन 2 मार्च से हुआ और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 5.3.2014 को यज्ञ के उपरान्त की गयी। इसी क्रम में मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है।

मंदिर में मदन मोहन की मूर्ति राधा रानी के साथ मुरली बजाती मुद्रा में होती है। मदन मोहन स्वामी की यही मुद्रा सम्पूर्ण विश्व को भाती है और उनके समस्त भक्त गण इसी मुद्रा के दर्शन के लिए आकुल रहते हैं। इस मुद्रा के स्मरण मात्र से कानों में मुरली की मधुर गूंज सुनाई पड़ने लगती है।

श्री मद्भागवत पुराण में तथा मध्य कालीन कृष्णभक्त कवियों ने कृष्ण की मुरली का विशेष वर्णन इस प्रकार किया है कि वह कृष्ण की योगमाया-शक्ति या नादब्रह्म की प्रतीक बन गयी है। कृष्ण की मुरली रूपी योगमाया ही रास के अदभूत रस की कुंजी है। कृष्ण की यह मोहिनी शक्ति है जिसे वे कभी स्वयं से अलग नहीं करते, यह (मुरली) सदैव कृष्ण के अधरों से लगी रहती है। इसीलिए गोपियाँ ही नहीं, स्वयं राधा भी मुरली से ईष्या करती हैं और कृष्ण का वैसा ही सामिप्य चाहती हैं जैसी मुरली की है।